La Montagna Magica

| di Redazione

di Giovanni Festa

Esiste uno sguardo che si produce a partire dalle pendici della montagna e che principia con saggiarne, grazie all’immaginazione, la verticale bellezza: ne sonda il fianco scosceso e brusco come se avesse le dita, gode del suo palpito interno che affonda nel mondo sotterraneo e succhia con la sua radice di quarzo ripulito il fuoco e la notte d’Erebo; sonnecchia nel suo cono d’ombra appuntito come campanile gotico; sogna, infine, la vertigine della cima. È quello che fa lo scalatore senza dita in Grido di Pietra di Werner Herzog: una volta che il picco è stato conquistato, non ci resta che sognarlo.

Esiste anche un altro sguardo che, dall’alto della cima, fissa la cataratta spalancata che termina virtualmente nel centro della terra, come la Juliette di Sade e, soprattutto, come il cineasta Jean Epstein (il regista sciamano che trasformò la grammatica lineare del cinema dei primordi in una sciarada di tempi convulsi e onirici) protagonista di una ascesi a dorso di mulo con, sulle spalle, la pesante cinepresa con la quale filma tutto per poi, sfinito, lasciarsi cadere lungo disteso sulla cenere, mentre rapide di fuoco cavalcano lungo il pendio e il rumore si fa simile al silenzio “propizio all’immaginazione”.

Questo scalatore rigoroso e irreprensibile, può, anche, affacciarsi verso il basso, osservare la città e i rioni diventati cunicoli, ridotti dalla distanza a reticoli venosi che martellano all’unisono con il ribollio della folla, vibrando sui nervi con energia rinnovata. L’occhio diventa simile, allora, ad una specie di lente cinematografica che compie una panoramica sull’asse del mondo, come piacque fare a Edgar Allan Poe che, una volta sulla cima dell’Etna (è l’inizio del suo poema cosmologico, Eureka), “gira rapidamente sui talloni” per abbracciare il panorama nella sua “sublime unità”; o, come scrive Dr. Atl (Gerardo Murillo), il grande pittore, rivoluzionario e scalatore messicano: “dalla cima del vulcano vidi il mondo come uno spettacolo meraviglioso e l’ho amato senza reticenze, profondamente, intensamente”. Una volta guadagnata la cima entrambi, il poeta de Il Corvo e il ritrattista delle catene montuose di America Latina, scoprono la palpitazione tenue il cui ritmo nasce da ogni molecola di materia liberata.

Il Vesuvio è uno di questi luoghi magici: spalto dal quale affacciarsi, locus amoenus che per Marziale era amato da Bacco più dei colli di Nisa, monte dove i Satiri si sciolgono in danze e il vino fa traboccare le tinozze, ma che fa presto a trasformarsi in deserto di cenere, fucina infernale che si illumina di estesi focolai di fiamme e colonne di fuoco, ed esplode lanciando “pezzi di pomice e pietre annerite ed arse e spezzettate dal fuoco”, come racconta Plinio il Giovane nella lettera a Tacito. Ma è anche un sito da sognare o sempre già sognato, prima ancora che, con il suo profilo sinuoso, apparisse all’orizzonte che si ritirava facendosi baia.

Fu nel Seicento, secolo nel quale la rappresentazione del paesaggio nell’arte trova una sua dimensione autonoma e una energia rinnovata, che il Vesuvio diventa di nuovo primo attore e la dimensione verticale della tragedia fa il suo ingresso, repentino, nella scena del mondo. Per Micco Spadaro, il grande allievo di Aniello Falcone, l’Eruzione del 1631 è il pretesto per la rappresentazione del popolo superstizioso dell’epoca, intento a trasportare sulle pendici del vulcano in eruzione, sotto un baldacchino di broccato, le reliquie del santo patrono, San Gennaro faccia gialla, affinchè plachi la furia della montagna sacra. La folla, per Spadaro, è una massa colloidale e agitata, che si coagula secondo leggi assolutamente antiumane, che assomigliano quelle dell’attrazione delle particole di mercurio, o delle bolle d’acqua in un’ebollizione pazza, mentre, ai lati, donne piangenti si affacciano da case bianche come sepolcri e il cielo si riempie di macchie maculate di polvere e lapilli.

Nel Settecento, il secolo dell’occhio curioso e del piacere di guardare, una schiera di colti amateur armati di protesi tascabili (che consideravano la vista come un tatto più delicato ed esteso, ma anche come l’organo più programmaticamente soggetto alle illusioni) non aveva altra occupazione che osservare tutto e lasciarsi catturare dall’elemento, auratico, del fuggitivo. In questi anni è Tommaso Ruiz, il poeta minore innamorato del Vesuvio, a registrarne con la cupigia dei dannati e la bramosia degli amanti, ogni sussulto, ogni spasmo, in una commovente stenografia di vita vulcanica. Egli, più scenografo che romantico, più attento alla tenuta generale che alla vertigine, trasforma il Vulcano in una silhouette immobile e ieratica come il Fuji che dipingeranno, qualche decennio dopo, i grandi pittori ukiyo-e giapponesi. Nei suoi quadri, tutto è immoto, tutto è sospeso: la grande montagna turbolenta e la baia sembrano lo scenario di un gioco d’ombre, rossastro e saturo di tensione repressa, mentre, come un “coperchio grave il cielo pesa” e la Speranza ha già smesso di rinfrancare, con il suo battito d’ali arabescato, la gota del popolo minuto, congestionata di salnitro, fuoco e cenere.

William Turner parte per il Grand Tour nel 1819 e fa tappa a Napoli: se in un acquarello Castel dell’Ovo sembra una anticaglia piratesca naufragata in una piaggia deserta da post-mondo, circondata da uno spalto azzurro cupo di mare coagulato come l’onda di Hokusai dopo che qualsiasi idea di diluvio si è, finalmente, seduta, il Vesuvio, in un quadro dipinto due anni prima, manifesta tutta la sua dimensione romanticamente sturm und drang di organismo elefantiaco che si desta dopo un sonno durato millenni. Dal dorso sinuoso della montagna bruna fuoriesce un fiotto lattescente di galassie compresse, e tutt’attorno si distendono nubi divenute concrezione di corallo rossastro, fulmini che si propagano con i loro barbagli elettrici mentre una notte rossa si estende sulla muraglia di pietra e sullo specchio di mare della baia trasformandola, con forza omerica, in un lago di sangue dove i grandi galeoni naufragano. Agli uomini non resta che osservare, come centinaia di monaci zen, ebbri di luce pura e lapilli di fuoco, apparentemente al sicuro sulla riva dorata e cremisi, lo scenario di una natura improvvisamente crudele, improvvisamente arcaica, improvvisamente sublime.

In quegli stessi anni, influenzata, in parte, proprio da Turner, nasce a Napoli la Scuola di Posillipo: la montagna diventa, per pittori come Giacinto Gigante (Eruzione del 1831) un profilo azzurro dal quale fuoriesce una piccola traccia rosso scura come una ferita al ginoccio lasciata seccare al sole e, assai più vasta, si agita una densa nuvolaglia bianca e densa, inquieta come un fazzoletto agitato sul molo il giorno della partenza, mentre, nella quiete imperturbabile della baia sterminatamente azzurra, in piedi su un pezzo di scoglio, un gruppo di pescatori commenta la scena, muovendosi come pupi per l’imperativo del filo invisibile.

Allo scadere del secolo, nel 1898, gli operatori Lumière giungono a Napoli e, dopo aver filmato ogni sorta di cose, puntano la cinepresa, con quella loro capacità quasi incosciente di individuare il punto di vista più favorevole e propizio, leggermente di lato, verso la montagna: a osservarla oggi, la vue Lumière è una piccola madeleine proustiana che permette di gustare cinquanta secondi di Tempo Ritrovato: in primo piano, una rada fiumana di gente scivola davanti all’obbiettivo incurante e oziosa (solo uno dei passanti si ferma, inebetito, a osservare l’operatore) durante la passeggiatina domenicale, interrotta dalle “battute” che, su questo piccolo spartito di mondo antico, alcuni lampioni a gas disegnano riempiendo l’inquadratura di una luce uggiosa color seppia, come di dagherrotipo lasciato invecchiare su in soffitta, mentre l’ammattonato dilavato da centinaia di risacche, si interrompe bruscamente per il sopraggiungere del bianco della marina. Ma il momento orientante della sequenza si trova sullo sfondo: il profilo imbronciato della montagna magica è, in quella lontana mattina inoltrata, velato di nebbia: il risultato è una specie di impressione che insedia, con il gusto per l’impalpabile e il fuggitivo, la passiva oggettività dell’obbiettivo fotografico. Il panorama Lumière mescola, con la sua “intelligenza di una macchina” l’elemento relativo e circostanziale del profilo porosamente sfuggevole del Vulcano grazie al concorso del velato atmosferico con quello, remoto, della sua forma di pietra: i Lumière, a Napoli, si scoprono, accidentalmente, baudelariani, e capaci di mischiare, come veri pittori della vita moderna, arcaico ed effimero, l’accidentale con l’eterno, e di scoprire il tempo nudo, il tempo che dura, in un frammento di vita quotidiana.

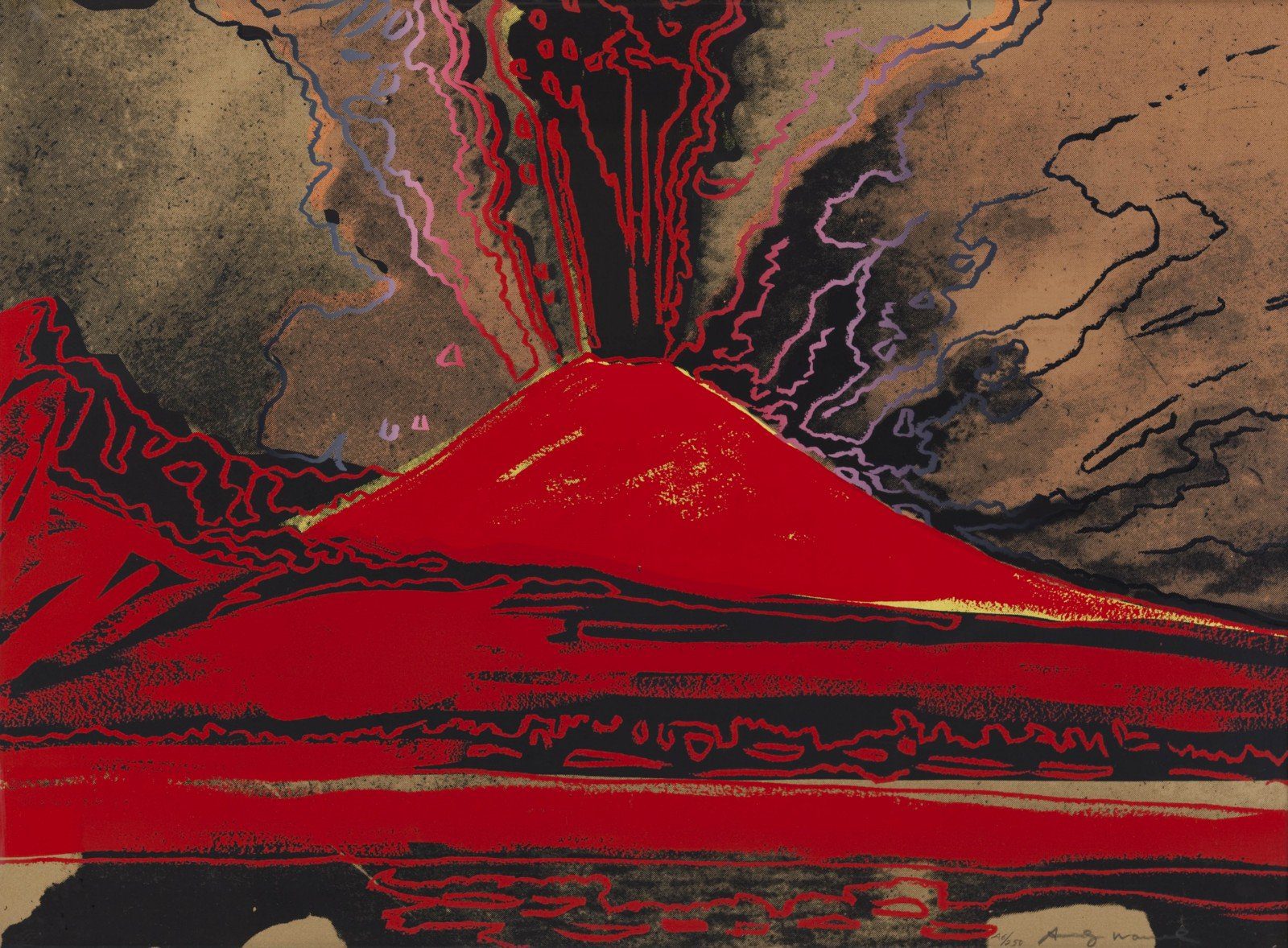

Sarà Andy Warhol a dipingere l’Ultima Eruzione, chiassosamente colorata e riproducibile all’infinito in varie versioni serigrafiche, simbolo della città dove, racconta, i palazzi sembrano stare in piedi tenuti da una corda e danno l’impressione di voler cadere in mare da un momento all’altro: il Vesuvio diventa, insieme alle sue Marilyn, ai suoi Mao e alla ripetizione seriale dei crash automobilistici, uno dei simulacri della società dei consumi.

“Il Vesuvio per me”, dirà il padre della pop art, “è molto più grande di un Mito: è una cosa terribilmente reale”.

©Riproduzione riservata